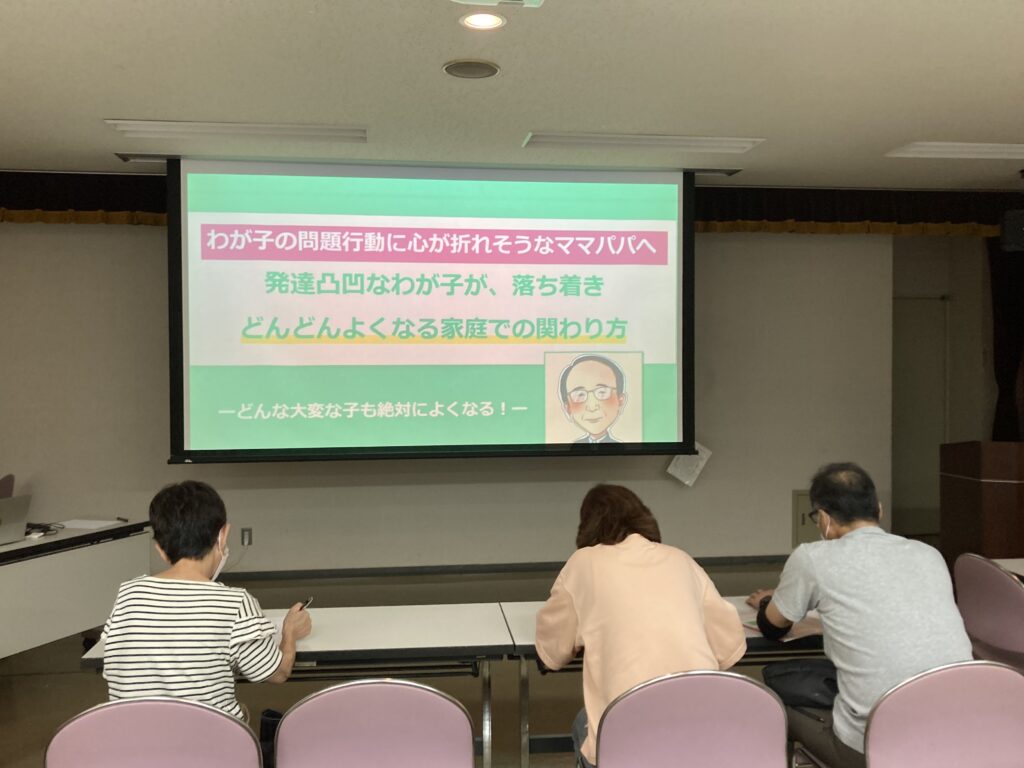

2024年7月14日(日)14時から、商工会議所会議室にて、子育て講座を開催しました。

テーマは『発達凸凹な子どもが落ち着き、どんどんよくなる家庭での関わり方』。

この講座は3年前から商工会議所主催で継続しており、今回で5回目の実施となります。

今回の参加者の中には、祖父母の立場で参加された方が3名(祖父1名、祖母2名)いらっしゃいました。

最前列に座り、メモを取りながら、真剣な眼差しで講座に耳を傾けている姿が印象的でした。

講座が終わったのは15時半。しかし数名はその場に残り、アンケートを丁寧に記入しながら、なかなか帰ろうとしません。

その空気から、ご家族の中に大きな悩みがあることを感じ取り、私はそっと声をかけてみました。

🔹お孫さんの状況(要約)

- 小学1年生の女の子(息子さんご夫婦の子ども)のことで悩んでいる。

- 息子さん一家は、ご自宅から車で30分以上離れた隣市に在住。

- お孫さんは学校へ行きたがらず、登校しても教室に入れず、廊下で授業を受けている。

- 別室のパソコン画面で授業を見ることもある。

- 保健室では出入りが多いため、教務室で過ごすことも多い。

- 最近、医師から自閉的傾向があるとの診断を受けた。

- 母親(お嫁さん)は精神的にかなり参っている。

- 父親(息子さん)も同様で、娘が学校へ行かないときは、落ち込んでしまい、仕事に支障をきたすこともある。

- 母親の代わりに、ご自身(祖母)が学校に付き添っていることもあり、現場の様子をよく知っている。

- 担任の先生も、幼稚園時代に仲のよかった子を隣の席にするなど工夫してくれているが、効果が見られない。

- 母親は、スクールカウンセラーにも2回相談済み。2回目はお孫さん同席で、思うように話ができず、消化不良だったとのこと。

当日は個別相談の機会ではありませんでしたが、他の参加者はすでに帰られており、会議室も次の予定がなかったため、特別に30分ほどご相談を受けることにしました。

ご家族の悩みに触れたときの、祖母の真摯なまなざしが、今も心に残っています。

🔹お伝えしたアドバイス(要点)

- 現状のように廊下や教務室で過ごすよりも、少人数で安心して過ごせる「特別支援学級」への早期の移行を検討すること。

- 多くのご家庭が「もう無理だ」と思ってから特別支援学級に入るが、その前に動くほうが、子ども自身の心の安定につながる。

- 状況が改善すれば、中学年や高学年、あるいは中学生になってから通常学級に戻ることも可能。

- 新潟県では、来年度の特別支援学級希望者のとりまとめが9月末までに行われる。10月以降は対応できない学校もあるため、早めの相談が必要。

- 次回専門医の受診前に、現在の困りごとを簡潔に文章にまとめておくこと。診断や支援の判断材料として有効。

本来であれば、医師の診断結果やWISC(知能検査)のデータを見てから具体的な支援を考えるべきです。

けれども、もしかしたらこの日が最初で最後の出会いかもしれない。そう思い、限られた時間の中でできるだけ丁寧に対応しました。

祖母はこう漏らしました。

「幼稚園と学校は家からの距離も変わらないのに……なぜ、教室に入れないのかしら」

私は、次のようにお伝えしました。

幼稚園のクラスは9名、小学校は1学年4クラス・1クラス約30名――

大人には些細な違いでも、その子にとっては**「世界が一変した」ほどの衝撃**かもしれないのです。

教室に入れず廊下で授業を受けたり、教務室にいたりする状況よりも、何より安心して教室にいられる、少人数の特別支援学級の方が、その子にとってはずっとよい教育環境です。

廊下や教務室にいる間も、どんどん学習は進みます。その子が安心できる場(少人数)で学習を進めて、よくなったら後で通常学級に戻ればよいのです。

この他にも、ここには書ききれない学校現場の実情などもお伝えし、約30分の相談を終えました。

ご家族全体が、深い悩みを共有していることがひしひしと伝わってきました。

講座終了後も最後まで残っていた祖父母たち。祖父母といっても、まだ60代前半。

発達凸凹ミラクル塾

発達凸凹ミラクル塾