発達障害の理解と教育に役立つ情報シリーズ①

ここでは、子育て本、とりわけ発達障害の理解や子育てに役立つ本などを紹介します。

シリーズ①は、杉山登志郎『発達障害の子どもたち』を紹介します。

■著者の杉山登志郎氏のプロフィール

杉山氏は、長年医師として障害児・者に対して療育をしてきた実践者であり、それを教育学部教授として未来の教師にも教えてきた教育者でもあります。申し分のないプロフィールです。

この本の内容は濃密で、2回、3回読むぐらいでは足りずに、少なくとも10回は読むべき本です。

ベストセラーとして10万部を超えています。

ただし、専門書であるので、少々難解であることをはじめにおことわりしておきます。

■ 章立て

○第1章 発達障害は治るのか

○第2章 「生まれつき」か「環境」か

○第3章 精神遅滞と境界知能

○第4章 自閉症という文化

○第5章 アスペルガー問題

○第6章 ADHDと学習障害

○第7章 子ども虐待とい発達障害

○第8章 発達障害の早期教育

○第9章 どのクラスで学ぶかー特別支援教育を考えるー

○第10章 薬は必要か

◆1 発達障害に関して冒頭で出された13の意見

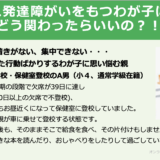

「はしがき」なしで冒頭に、発達障害の子どもをもつ親御さんから聞くことの多い、次の13の意見が出されています。

読者の皆さんは、①から⑬の真偽についてどう思われるでしょうか?

■発達障害の子どもをもつ親御さんから聞くことが多い意見

①発達障害は、一生治らないし、治療方法はない

②発達障害児も普通の教育を受ける方が幸福であり、また発達にも良い影響がある

③通常学級から特殊学級(特別支援教室)に変わることはできるが、その逆はできない

④養護学校(特別支援学校)に一度入れば、通常学校には戻れない

⑤通常学級の中で、周りの子供から助けられながら生活する事は、本人にも良い影響がある

⑥発達障害児が不登校になったときは、一般の不登校と同じに扱い登校刺激はしない方が良い

⑦養護学校卒業というキャリアは、就労に際しては著しく不利に働く

⑧通常の高校や大学に進学ができれば、成人後の社会生活はより良好になる

⑨発達障害は、病気だから、医療機関に行かないと治療はできない

⑩病院に行き、言語療法、作業療法などを受けることは、発達を非常に促進する

⑪なるべく早く集団に入れて、普通の子どもに接する方がよく発達する

⑫偏食で死ぬ人はいないから、偏食は特に矯正をしなくて良い

⑬幼児期から子どもの自主性を重んじることが子どもの発達をより促進する

読者の皆さんは、少なくとも3つ4つは正しいと思われたのではないでしょうか。

杉山氏は、次のように言います。

「これらは全て、私から見たときに誤った見解か、あるいは条件付きでのみ正しい見解であって、一般的にはとても正しいとは言えない。

おのおのについて、なぜこれが誤っているのか、と驚かれたとしたら、そして発達障害と診断を受けたお子さんに関わっているとしたら、この本はあなたにとって読む価値のある本である。」(7p.)

筆者は、なぜそういうのでしょうか?

正しい知識の有無が子どもの教育環境を規定し、長い目で見た子どもの幸せに決定的な影響を及ぼすからです。

たとえば、

・「②発達障害児も普通の教育を受ける方が幸福であり、また発達にも良い影響がある」

・「③通常学級から特殊学級(特別支援教室)に変わることはできるが、その逆はできない」

という意見を、親が正しいと思っていれば、いくら高機能自閉症という診断が出ていて特別支援学級を強く勧められていたとしても、親はまず通常学級に入れようとするでしょう。そして、子どもは思うように成長できずに苦しみ挫折経験をする・・・こういうことです。

■「③通常学級から特殊学級(特別支援教室)に変わることはできるが、その逆はできない」か?

私は、国立大学の教育学部、それも養護学校教員養成課程(つまり障害児教育専門の課程)を出て、特別支援学校3年、通常小学校の特別支援学級担任10年、通常学級担任約20年の経験があります。その私からすると、杉山氏の言っていることは、その通りだと思います。

例えば、③については、退職2年前、特別支援学級担任だったのですが、そのH小学校では1年生の時からずっと特別支援学級だったのが、4年生から通常学級に入って普通にやれていた男子もいましたし、5年生から通常学級に入って普通にやれていた男子もいました。

逆に、入学時から普通学級にいて、途中で不登校気味になって特別支援学級に入ってきた男子もいましたし、学習についていけなくなって5年生から特別支援学級に入ってきた男子もいました。

このように両方ありです。

杉山氏も言うように、挫折体験をしてどうしようもなくなって特別支援学級に入ってくるよりも、はじめから特別支援学級に入り個別の支援を受けて確実に成長し、無理なく特別支援から通常学級に戻った方が子どもはよく成長すると思います。

ちなみに、「④養護学校(特別支援学校)に一度入れば、通常学校には戻れない」についても、誤りです。私は特別支援学校の経験もあるのですが、小2の男子について、特別支援学校よりも、普通小学校の特別支援学級の方が合っていると思い、小3から特別支援学級に戻した経験があります。

◆2 発達障害―障害の特徴や具体的な対応法等々―について知りたい場合もお勧め

・自閉症とは、どんな障害だろうか?

・アスペルガーと自閉症は、どう違うのだろうか?

・精神遅滞と知的障害とは、どう違うのだろうか?

・ADHDとは、どんな障害だろうか?

・学習障害とは、どんな障害だろうか?

・・・

このように、わが子の発達障害―障害の特徴や具体的な対応法等々―について知りたい場合もお勧めしたい本です。

本書では、発達障害を4グループに分類した上で、

・第1グループ:精神遅滞と境界知能については 👉 第3章

・第2グループ:自閉症については 👉第4章

・第2グループ:アスペルガーについては 👉第5章

・第3グループ:ADHDと学習障害については 👉第6章

・第4グループ:虐待による第4発達障害については 👉第7章

で、それぞれ詳しく説明しています。

ですから、わが子の発達障害について、詳しく知りたい場合も、十分に読む価値があります。

■自閉症の特徴

たとえば、自閉症の特徴については、次のように書かれています。

「自閉症とは、生来の社会性のハンディキャップを持つ発達障害である。今日、自閉症は次の3つの症状によって診断される。第一は、社会性の障害である。第二は、コミュニケーションの障害である。第三は想像力の障害とそれに基づく行動の障害で、一般的にはこだわり行動と呼ばれている。

それ以外の重要な問題として、知覚過敏性の問題がある。

自閉症と診断される子どもには、最重度の知的障害を持つ者から、まったくの正常知能のものまでいる・・・」(71p.)

「アスペルガー症候群は、上の3つの障害のうち、コミュニケーションの障害の部分が軽微なグループである」(98p.)

私は、わかりやすいように「アスペルガーは口の達者な自閉症」と表現することがあります。

ただ、これらの記述だけでは、イメージしにくいでしょう。

たとえば、知覚過敏性について、私が担任して例で言えば、運動会の短距離走の練習の際、ピストルの音が嫌で練習に参加できない子がいました。耳栓をすることで、練習に参加できるようになりました。

学級で飼っているメダカの水槽のエアーポンプの音が気になって学習に集中できない子もいます。知覚過敏ということを知っていれば、「これぐらいの音がなんで気になるの!」と叱責するのではなくて、配慮ができるようになるのです。

◆3 発達障害は遺伝つまり器質因か、環境因か ―なぜ発達障害は増えているか?!―

■器質因(素因)と環境因との掛け算によって精神科疾患が生じる(38p.)

・「…糖尿病の素因を持つものは多い。素因がある人とない人では、糖尿病のなりやすさには大きな違いがある。しかし、素因があっても、節制によって発病を防げ、素因がなくても、極端な暴飲暴食を続ければ発症に至る。このモデルは、児童に見られる心の問題にもそのまま当てはまる。

児童の精神科疾患において、最も多いパターンはといえば、もともとの生物学的な素因に情緒的な問題が絡み合って、複合的な症状を示すものである」(38p.)

・「…MAO-Aと呼ばれる酵素がある。この酵素を生じる遺伝子を持つ児童は、攻撃的な性格を発現する傾向があることが知られているが、すべての児童においてそうなるのではない。非常にストレスが高い環境、つまり、虐待、環境下においてのみ、スイッチが入り、攻撃的な傾向が発現するのである。

遺伝的素因の存在は、多くの場合、高リスクを示すものではあるが、それによって決定されるものではない。

つまり、遺伝的素因の解明は、障害を決定づけるのではなく、高リスク児に対する早期療育の可能性を開くものとなる」(35p.)

平たく言えば、

◉もともと発達障害の遺伝的素因を持っていたとしても、早期療育をはじめ環境因を改善することによって、よくなる可能性がありますよ ということを言っているわけですね。まさに希望が出てきます。

このことは、諸刃の剣で、環境因が悪ければ、遺伝的な素因はほとんどなくても、発達障害が起こりうることも示しています。

■なぜ発達障害は増えているか?!

ここ20年ほどずっと発達障害児は増えています。通常学級の児童数は減り続けているのに、特別支援学級在籍の児童数は増え続けています。

私も「発達障害児が増えているのはなぜだろう?」と疑問に思っていました。

杉山氏は、この点について次のように書いています。

「…上記のモデルで考えてみると、近年、発達障害増えているらしいということの謎が解ける。

たとえば、糖尿病の素因は一定でも、生活習慣が変化すれば、患者数は増えたり減ったりすることは十分に起こりうる。同じように、発達障害の大多数は、生物学的な素因を強く持っていることは明らかであるが、引き金となる環境状況によって増えるということは十分に起こりうる」(39p.)

「なるほど、そうか!」と、私は思いました。私は、口に入れる様々な有害物質等によって遺伝的な素因自体が増えているのかと思っていたら(その可能性が否定されたわけではありませんが)、引き金となる環境状況の悪化によるのかと思いました。

*第4の発達障害自体が、環境因によるもの。

*引き金となる環境状況の一つとして、杉山氏は「刺激の絶対量の不足、逆に刺激の絶対量の過剰」をあげています。

◆4 発達障害の早期教育のポイントは何か!?

■幼児の脳の高い代償性

杉山氏「遺伝的素因の解明は、障害を決定づけるのではなく、高リスク児に対する早期療育の可能性を開くものとなる」(35p.)

について、平たく言えば、

◉もともと発達障害の遺伝的素因を持っていたとしても、早期療育をはじめ環境因を改善することによって、よくなる可能性がありますよ ということを言っていると書きました。

もう一つの根拠として、幼児の脳の高い代償性をあげています。

杉山氏「幼児の脳は、1つの神経細胞が挫滅しても、すぐにバイパスが形成可能という、ダメージに対する高い代償性を持っている。

この高い代償性に支えられて、例えば、3歳前であれば、言語中枢が大きなダメージを受けても、約半数の幼児は、言語の復活が可能であり、さらに言語性知能が低下しないこともある。

このような高い代償性は、5歳を過ぎると失われるが、それでも前思春期までは、成人より高い能力が保たれる。」(173p.)

この高い代償性(教育可能性)を根拠に、早期療育によって環境因を改善すれば、発達障害が軽減・改善するというわけですね。

杉山氏「しかし10歳を過ぎると成人との差がなくなってくる。この10歳という年齢は、1つの臨界点であり、これまでに身に付いた言語や、非言語的なジェスチャーが一生の基本となることが知られている。

重度の発達障害を抱えた児童の臨床で言えば、小学校中学年前に、基本的な身辺自立の課題を終えておかないと、それ以後に習得するのは非常に困難となる。これらの事実は、このような脳の発達を背景としている」(174ページ)

この点も諸刃の剣で、臨界点を過ぎると、療育によって発達障害が軽減・改善することが難しくなるのです。(ただし、できなくなるわけではありません。)

◆5 療育の基本的内容と優先順位

では、どのような療育を行ったら良いのでしょうか?

杉山氏は、療育の基本的指導内容として次の6つをあげています。

杉山氏「重症児、軽症児どちらにも適用できる、領域の基本的内容に関してまとめた。

表に掲げた順序はそのまま優先順位を表している。

1健康な生活

2養育者との信頼と愛着の形成

3遊びを通しての自己表現運動

4基本的な身辺自立。

5コミュニケーション能力の確立

6集団行動における基本的なルール

つまり、健康な生活の確立は他の何よりも優先順位が高く、身辺の自立はコミュニケーションの確立よりも優先される」(181p.)

では、トップに位置付けられている「健康な生活」とはなんでしょうか?

杉山氏「まず、健康な生活の基本は養生である。子どもの持つ活発な代償性や修正能力を高めるためにも、基本中の基本となる項目である。

古来のどのような養生訓を見ても、その基本は変わらない。早寝早起きを基本としたきちんとした日内リズム、適度な栄養、適度な運動である。ADHDのI君のところで述べたように、この改善だけで著しく行動が落ち着く児童はまれではない。

しかしながら、今日の子どもを取り巻く状況は、日内リズムといった基本的なことが、実は最も困難な課題となっているのである。近年、インターネットの普及により、多くの知識を蓄えた両親も少なくないが、「〇〇プログラム」とか言い出す親に限って、しばしば睡眠時間、起床時間を聞くと、子どもは深夜に寝て朝寝坊したりしている。

日内リズムの確立は、食事時間が一定していることと同じ課題である。特に朝食をとることが日のリズムの確立には重要であることが知られている。また間食は子どもにとっては重要な栄養源であるので、食事に準じる形で、時間を決め、着席させて、皿に取り分けて与えることも基本であろう(182p.)

夜更かしによる悪影響は大きく、東京ベイ・浦安市川医療センターCEOで『子供の睡眠』の著者である神山潤氏は、夜更かしの6つもの害を指摘しています。

「夜更かしで遅刻。登校しても、あくびの連発で学習に集中できない。イライラして、対人関係でトラブルを起こしがち…」など、夜更かし(睡眠時間の不足)による悪影響は、私は日々教師として実感してきました。

ですから、杉山氏のこの主張に共感しますし、私の提案する発達障害児のための子育てプログラムでも、「1健康な生活」以下の内容を大切にしています。

「2養育者との信頼と愛着の形成」以下は省略しますが、十分に根拠があり、納得できるものです。

杉山氏「重度の例も軽度の例も、病院で専門家が発達障害への治療を行うという方法のみでは、明らかに不足で、毎日の生活を中心として、両親や保育士によって、子どもの高い代償性が活きるように、あるいは行動パターンの修正が可能なように、子どもの健康な生活を保障することこそが、最も有効な治療教育なのだ」(176p.)

ここで、冒頭の意見「⑨発達障害は、病気だから、医療機関に行かないと治療はできない」に対する回答がわかりますね。

杉山氏「医療機関での診断がなされなくとも、良い生活を送ることこそ、健常児にとっても発達障害を抱える子どもにも必要なことであり、すぐに取りかかることができる」(191p.)

だから、この⑨の意見は、誤った見解なのです。

実際のところ、幼児期から基本的な療育に乗って、日常生活訓練を積み上げてきた児童の場合には、

杉山氏「小学校入学する前後に至ると、療育を積み上げる機会に恵まれなかった児童に比べたとき、同じ診断かと思われる位大きな差となってくる」(190p.)のです。

◆6 正しい療育を受けた子どもV.S.そうでない子どもの顕著な違い

環境因の改善、脳の高い代償性に基づく早期教育等々によって、どれだけ発達障害を持っていたとしても改善できること、もっと言えば幸せになれることについて、杉山氏は具体的事例をいくつも紹介しています。

■結婚もして子育てもした幸せなDさん v.s. 結婚したが次々と虐待、離婚、子沢山のEさん(第3章)

DさんとEさんは、ほぼ同年齢の女性で、知的にはいずれもIQ60台であるにもかかわらず、対照的な経緯をたどりました。

▶︎Dさんの経緯:

・4歳ごろ、言葉の遅れで杉山氏のもとを受診。小学校に上がった後、学習に困難があり、杉山氏は無理をしないことをお勧めした。しかし、両親の理解を得ることができなかった。

・小学校3年の時に事件発生。Dさんが母親の財布からお金の持ち出す。両親が問い詰めたところ、同級生に半ば騙されて、Dさんはお小遣いを取り上げられ、さらには母親の財布からお金を持ち出して同級生とその姉に貢がされていたことが発覚。

・この事件があって、両親もこれではいけないと反省し、小学校4年から特別支援学級に転級。そこで、学級のリーダー格となりいきいきと学校生活を送るようになる。中学校も特別支援学級を選択し、そのまま大きなトラブルもなく過ごす。

・養護学校高等部に進学・卒業後、部品工場で勤務。対人関係上の問題でうつ的になり、1、2年で退職。

・その後、自宅でしばらく過ごした後、近くの食品会社に再就労。そこでは、よく働き、数年が経過。

・ここでDさんは、結婚の話が舞い込む。職場で知り合った男性で、お母さんは騙されているのではないかと危惧。両者ともに真剣であることがわかり、Dさんは、その男性と結婚。子どもにも恵まれて、ごくごく普通の結婚生活を送る。お金の使い方や、子育てで困惑した時は、Dさんは必ず母親に相談している。(54-56ppの要約引用)

▶︎Eさんの経緯:

・Eさんは虐待臨床の中で出会った親子。

・Eさんによれば、両親は「出来の良い」兄のみを大切にし、Eさんに対してはずっと差別的な育て方をしてきた。

・小学校の高学年から学校の授業についていくことが難しくなり、何とか教育相談で特別支援学級を勧められるも、父親は拒否。

・一方、父親は、成績が振るわないことをEさんの努力が足りないからだと、Eさんと、その母親を責めた。時には父親が学習指導するも、年齢が上がるにつれて、父親の叱責にEさんが途中から泣いて何もできなくなってしまい、最後に父親が激怒して終わるという状況。

・…Eさんは、中学校年齢から登校しぶりがちになり、一時期、ツッパリグループとの交流もあった。この頃からEさんは父親には反発するようになり、母親にも気持ちを閉ざしてしまう。

・Eさんは、中学卒業後、専修学校に進学したが、まもなく不登校になり退学。その後、しばらくの間、親の紹介した仕事を転々とする。両親に告げずに水商売に着いた時期もあった。やがて男性と知り合い、妊娠し結婚。

・Eさんによる虐待の結果、最初の子どもが頭蓋骨を骨折。医師からの通報で、母子分離となる。

杉山氏との継続的な相談が始まったのはこの時期である。

Eさんの知能指数を測定した結果、IQ 60台。その後、Eさんは何人もの男性との間に何人かの子どもを作り、それぞれが社会的養護の対象となった。

Eさんは数年後、新たな男性とともに駆け落ちし、遠く離れた土地で生活するようになった。母親の元には何名かの子どもが残されている。(57-59ppの要約引用)

◉このように、適切な特別支援教育を受けて、知的障害を持っていても、きちんと就労し、ついに幸福な結婚と子育てが可能になったDさんと、その逆の道をたどったEさんの経緯を見ると、発達障害の有無ではなくて正しい対応の適否が子どもの未来の幸せを決めると、私もそう思わざるを得ません。

■自閉症と診断されたB君の事例 v.s. 学習障害と診断されたA君の事例(第1章)

▶︎B君の経緯:

※記述途中

▶︎A君の経緯:

※記述途中

これ以外にも、事例はあるのですが、割愛します。

◆7 終わりに

◉生まれた当初の発達障害そのものは、幸不幸を決定しない。よくも悪くも、その後の対応が幸不幸を決定づける。

正しい知識のもとに、適切な治療や教育がなされれば、幸福な形をたどる。

誤った知識のもとに不適切な治療や教育がなされれば、不幸な形をたどる。

=杉山氏「この本は、発達障害に対する誤った知識を減らし、どのようにすれば発達障害を抱える子どもたちがより幸福に過ごすことができるようになるのか、正しい知識の紹介をする目的で書かれている」(46p.)

◉療育環境しだいで発達障害は大きく改善されるという知識を得た今、

オンライン親の学校で提供する、発達障害児のための子育てプログラム

①無料子育て入門講座

②ミラクル子育て「元気アップコース」

③ミラクル子育て「サリバンコース」

の各子育てコース(有料)を受けてみませんか。

まずは、

◉無料子育て入門講座https://lp.online-parents-school.com/p/lp01

からスタート

興味のある方は、コメント欄にコメントください。

発達凸凹ミラクル塾

発達凸凹ミラクル塾

[…] ・杉山登志郎『発達障害の子どもたち』からの学べること […]